ثقافة L’historienne Kmar Ben Dana : Réhabilitons l’Université, l’Histoire, la Critique, la Recherche et les Arts

La conférence donnée par l’historienne Kmar Ben Dana à l’université de la Manouba sur la lecture de l’histoire tunisienne après 2011 à travers les arts, la littérature et le cinéma fut une occasion durant laquelle l’historienne est revenue sur un certain nombre de questions afférentes au rôle de l’université en tant que producteur de connaissance, au rôle de l’historien et de sa fonction critique dans la société ainsi que celui de l’histoire.

Les propos tenus par l’historienne appellent à une réhabilitation de l’Université, de l’Histoire, de la Critique, de la Recherche et des Arts, c’est à travers ce prisme que nous avons couvert sa conférence organisée à l’initiative de l’enseignante Sihem Sidaoui et qui a eu lieu au département des Lettres le 13 avril 2023.

L’université : Lieu collectif pour la connaissance et la réflexion

Kmar Ben Dana commença sa conférence par insister sur le rôle de l’université et des sciences sociales. « L’université, dit-elle, fabrique de la connaissance, je pense que la période par laquelle nous passons est assez dangereuse sur le plan de la pensée et de l’analyse car il y a une sorte d’aplatissement de la médiation ; et c’est le rôle de l’université de réfléchir sur ça : son rôle de vecteur de la connaissance, de fabricant de la connaissance mais aussi d’avoir une charge citoyenne dans cette mission, d’autant que la situation des sciences humaines et sociales en Tunisie est très critique. Elles sont comme des sciences effacées, je pense que les sciences humaines et sociales doivent continuer à affirmer leur dignité, et leur nécessité, si ce n’est leur place. Méfions-nous, résistons, ce n’est pas parce que nous appartenons à des pays pauvres qu’il faut capituler ».

L’historienne attira par ailleurs l’attention sur l’accélération actuelle des faits qui peut décourager la réflexion en appelant à réhabiliter de l’université en tant que lieu de réflexion. « Des nouvelles tombent puis on passe à autre chose, puis à autre chose, et ça, ce n’est pas bon ; je pense que l’université est un lieu de réflexion. L’université est le lieu collectif pour ça, et le collectif est très important ; il faut créer des espaces de pensée collective, qui prennent le temps de réfléchir ».

Et à Ben Dana de continuer : « Enseigner les sciences humaines et sociales, ce n’est pas de tout repos, ce sont des sciences saturées de théories, les sciences humaines et sociales sont en panne, elles ont une crise. On doit expliquer la société avec des théories qui sont en panne et puis les mots aussi. Beaucoup de choses ont été écrites. Et qui nous permettent de revenir vers 2011 mais aussi vers 1984, 1864, 1907, 1911, 1938, ce sont tous de grands évènements. Les évènements de 1938 sont-ils une révolte ou une révolution par exemple ? »

Qu’est-ce que l’Histoire et à quoi sert-elle ?

L’historienne rappela dans un deuxième temps sa conception de l’histoire. « Qu’est-ce que l’histoire ? s’interrogea-t-elle. C’est plein de possible et il y en a un seul qui arrive. Le seul possible advient. Il est fait de l’histoire du pays. C’est pourquoi l’histoire est très importante. Parmi les autres choses qui m’ont fait réfléchir ce sont les revendications sociales pour une société plus juste. On a vécu 75 ans de protectorat 1881-1956. Toute l’histoire du nationalisme tunisien a été bâti sur une société revendicatrice de droits avec les coloniaux : un parlement, une représentativité, les mêmes salaires, etc. Après 56, on continue les revendications. Chaque contexte fait qu’une société demande des droits par rapport à une situation précédente. Beaucoup de choses renvoient à la situation coloniale : des gens qui profitent et des laissés pour compte ».

A quoi sert l’histoire ? Questionna Ben Dana. « L’histoire sert à poser des hypothèses avec des arguments mais ça sert aussi à donner du sens avec des comparaisons, des homologies. Je pense que la révolution tunisienne est en cours, avec des tas de manifestions qui ne sont pas toujours perceptibles par les gens qui les vivent : vous et moi. Les acteurs ne perçoivent pas l’histoire, ils la font mais ils ne la perçoivent pas. Les manuels d’histoire aujourd’hui ne veulent plus rien dire ; ils ont vieilli. Une révolution c’est un signe qui fait qu’on ne voit plus ni le présent, ni le passé, ni le futur de la même manière. Une des explications des révolutions, c’est que même si on ne la perçoit pas, ça change complètement la façon d’appréhender les choses, ça fait vieillir un tas de choses. Beaucoup de choses ont vieilli et ne servent plus à rien ».

Par ailleurs, l’historienne s’arrêta au clivage mémoire/histoire. « Ce qui compte pour moi c’est le devoir d’histoire. La mémoire c’est quelque chose qui est humaine ; mais le travail, c’est l’histoire, l’analyse, c’est l’histoire. Toute société ne peut arriver à équilibrer son rapport au passé que par cette obligation de lettre l’effort d’analyse, le retour sur l’importance faits, sur leur agencement, sur leur logique, sur la manière dont ça a influencé la société. Si on reste dans la mémoire, on reste dans l’émotion et ses inconvénients, dans le superficiel, l’émotionnel, dans le règlement de compte et ça ce n’est pas bon pour une société ».

Sur le rôle de l’historien et de sa fonction critique

Kmar Ben Dana s’arrêta par ailleurs sur le rôle de l’historien et da sa fonction critique. « Etre spécialiste de l’histoire contemporaine en Tunisie, dit-elle, c’est travailler sur la période coloniale : le 19ième et le 20ième et aussi après l’indépendance. Précisons qu’écrire l’histoire tunisienne après 2011, ce n’est pas seulement écrire l’histoire post 2011 ; c’est écrire l’histoire même avant 2011, car l’actualité nous ramène souvent vers le passé, vers des choses non expliquées du passé, non connues du passé ou vers des choses qu’on ne mettait pas en relation avec le présent ».

Ben Dana a par ailleurs explicité deux notions fondamentales pour l’historien à savoir la trace et l’archive. « Les historiens travaillent sur les archives. Je voudrais revenir sur le mot trace et archive, car le mot trace c’est ce qui reste sauvagement, d’un évènement, d’un tremblement de terre mais après, ce qu’on archive du tremblement de terre, ou d’une guerre, c’est des choses qui sont choisies, et de quelle manière ? Est ce qu’on fait des musées, est ce qu’on met des noms, etc.? Il y a toujours un travail entre trace et archive. On appelle ça les archivistes, c’est un corps de métier qui s’est beaucoup développé. Ça permet à une société de se penser elle-même. Et une société ne peut pas se penser sans qu’elle se penche sur les traces de son passé et la manière dont elle va choisir, les traces qui vont faire archive. Mais en faisant ça, une société sélectionne, et il y a des choses qui se perdent. C’est pour ça, il faut être prêt a toujours revenir en arrière. Dans les sciences, c’est toujours comme ça : revenir en arrière, qu’est ce qui est et ça une société doit pouvoir le faire à travers ses professeurs, ses chercheurs, etc. Archiver est un geste volontaire, de rationalisation, de sélection, on va donc sélectionner dans un but, pour appuyer quelque chose. Vous faites œuvre scientifique c’est-à-dire œuvre d’argumentation. L’université est un des lieux ou ce travail doit se faire pour aller plus loin. C’est pouvoir se saisir des supports qui n’ont pas été dans les archives, qui ont été dans les traces initiales mais qui n’ont pas été élus ou choisis. Ça peut être des photos, des vidéos, des choses écrites, mais aussi dans des arts graphiques, dans internet. Tant que nous ne maîtrisons pas cela, nous ne maîtrisons pas notre passé. Il faut aussi pouvoir interpréter sur la durée.

En rapport avec les périodes de crise, Ben Dana estime que la critique est un acte essentiel en énonçant ce qui suit : « Je pense qu’il y a faire dans ce substrat ou enveloppe que l’on peut appeler crise et dans laquelle il faut essayer de trouver un chemin dans ce que j’appelle l’activité critique, car chercher, parler, informer, communiquer, etc. c’est une activité critique. Je plaide pour que la fonction critique soit toujours présente et je pense que cette fonction critique, on en manque beaucoup surtout quand on est citoyen, enseignant, chercheur. En tant que citoyen on n’est pas assez critique, personne n’est assez critique, comment ma fonction d’historienne peut me rendre meilleure citoyenne et non l’inverse, car je suis persuadée que la fonction critique est une des fonctions de la citoyenneté, je suis certaine de çà ».

Révolution, processus révolutionnaire, hybridité et conscience politique

L’historienne a réfuté l’expression de « printemps arabe » et proposé une lecture particulière de ce que vit le monde arabe depuis 2011 : « Il se passe dans l’arc sud de la méditerranée : Tunisie, Egypte, Yémen, Syrie, Lybie, Algérie, Liban, ce qui se passe depuis dix ou douze ans, grâce à quelque chose qui est internet et grâce à une langue qui est l’arabe dialectal de chaque pays, il y a une circulation des langues dialectales qui sont comprises dans le monde arabe et ça c’est un élément révolutionnaire, c’est un ferment révolutionnaire, car ça fait contagion. Chaque pays suit et comprend l’autre. Et donc il y a une sorte de communion aujourd’hui qui est en train de se passer. C’est-à-dire les gens se comprennent et dans l’histoire, la conscience historique fait que l’on se comprend mutuellement, et je pense que ce qui se passe aujourd’hui grâce à internet, ce n’est pas l’image, c’est la langue. Ces dialectes arabes qui circulent, grâce à internet, font l’histoire, fabriquent l’histoire, les mouvements historiques. C’est un phénomène de prise de conscience contre les élites politiques qui se passe et il est plus profond qu’on ne le croit. Les rapprochements historiques comptent. Ce qui s’est passé dans les années quarante, cinquante contre le colonialisme, est en train de se passer aujourd’hui contre les gouvernants politiques. Un autre phénomène avec d’autres générations, et ça c’est un phénomène incontrôlable que l’on ne peut arrêter ».

Et à Ben Dana de continuer : « Internet permet des mélanges : des langues, des alphabets, des supports, des registres, je parle d’hybridité qui est un mot chargé de sens, il y a une hybridité qui se joue dans toutes les cultures. Il n’y a plus la culture arabe ou tunisienne pure, je ne crois pas à la pureté car l’histoire est un éternel mélange, c’est une éternelle reconfection des choses. L’hybridité peut expliquer l’évolution des cultures, et qui permet qu’on se comprenne d’un bout du globe à l’autre. Le numérique et les réseaux sociaux jouent un rôle dans le processus révolutionnaire, peut-être ce n’est pas une révolution mais nous sommes en processus révolutionnaire. Pour moi, la révolution nous y sommes encore. Pour moi, C’est une hypothèse. Je pose l’hypothèse que la Tunisie est en révolution. »

Lire l’histoire en se saisissant des arts, de la littérature et du cinéma

Concernant le lien entre Histoire et Arts, la conférencière a expliqué qu’elle considère que l’art peut éclairer la politique en avançant ce qui suit : « Ecrire l’histoire après 2011 mais en se tournant vers les arts et la littérature : Je dis cela car je viens d’une tradition historiographique ou l’histoire politique est prédominante. Je pense que la politique fait partie de la culture et pas l’inverse. S’occuper des lettres, des arts, des choses culturelles, c’est s’occuper des aspects qui peuvent éclairer la politique, car la politique n’est qu’un aspect parmi d’autres.Les œuvres d’art, les œuvres littéraires, les œuvres créatives d’une façon générale, enregistrent les aspirations des gens. Ce sont des marqueurs dans lesquelles sont inscrites les aspirations des gens : l’aspiration au changement, l’aspiration à la liberté, etc. Si une société connait ça et que c’est inscrit dans son environnement visuel, dans les interrogations, dans les échanges, etc., alors il y a quelque chose qui s’imprime dans le mental des gens. Maintenant les gens osent dire le contraire de ce qui se dit officiellement, ça n’a l’air de rien mais c’est énorme. Le ton du contre est fondamental dans une société. Comme chez l’individu, il faut que le gosse dise non pour arriver après à quelque chose d’autre ».

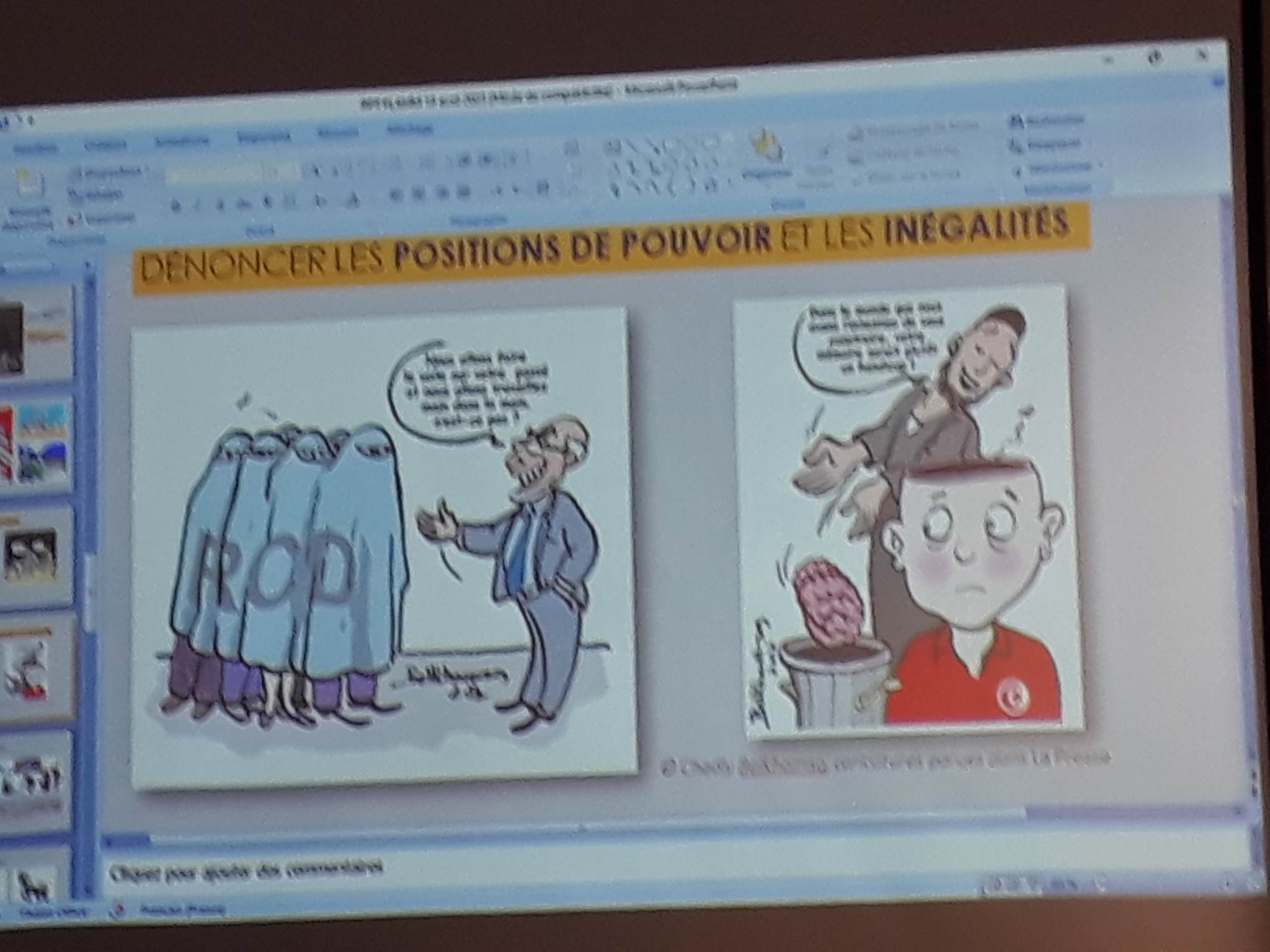

Et de continuer : « Dénoncer les positions du pouvoir, les inégalités, tout ça n’était pas si simple avant 2011, n’était pas aussi répandu. Pourquoi aujourd’hui, il y a ces tentatives de museler la presse ? A mon avis, on n’y arrivera pas et c’est complètement voué à l’échec parce que quelque chose s’est passé. Les anciens, ceux qui veulent de l’ordre, ceux qui sont du côté du pouvoir, ceux qui croient qu’ils peuvent encore agir, à mon avis tintin parce que quelque chose s’est passé. Aujourd’hui, il n’est plus possible d’arrêter ça. Alors il va y avoir des confrontations, ça va faire mal, il va y avoir des problèmes mais on ne pourra plus faire la même chose ».

Un des résultats de la révolution, estime Ben Dana, c’est une forme d’appropriation d’un art qui semble étranger alors qu’il ne l’est pas. Et cette appropriation s’est effectuée grâce à la révolution. La révolution est à la fois un process de découverte et d’appropriation de choses qui semblaient étrangères. La révolution est aussi très intellectuelle, elle n’est pas seulement politique ; elle est dans la fait que l’on puisse s’approprier des processus et se mettre à réfléchir dessus. La révolution est émancipatoire. C’est l’émancipation, il y a quelque chose de l’ordre de l’émancipation ».

La mission de l’historien consiste alors « à travailler avec de petits bouts d’archives dans lesquels il faut trouver des explications et un enchainement, ça vous permet de comprendre, par exemple, les 29 jours révolutionnaires, d’évènements insurrectionnels qu’a connu la Tunisie après le 17 décembre 2010. Pour moi, c’est quelles sont les traces que vous choisissez pour essayer d’expliquer une période, un évènement, une suite d’évènements. Ecrire l’histoire tunisienne après 2011 est intéressant car ça permet de revenir sur les épisodes précédents, de les regarder autrement, et de les questionner autrement ».

Pour être plus concise, la conférencière renchérit : « Vous vous appropriez une question, un point de vue, une théorie, et vous l’appliquez. Par exemple : Je travaille sur le jazz tunisien. Je vais le rassembler, je vais prendre les traces, je vais voir quels sont les archives, je vais voir quels sont les interprètes, je vais voir quels sont les lieux où ça se joue, je vais voir qui en parle, et ça fait une étude sur le jazz. Je trouve ça révolutionnaire ; en tout cas c’est le résultat de la révolution ».

A travers un tableau surréaliste de Salvador Dali « La persistance de la mémoire », Ben Dana explique que le temps, lors des révolutions, se dilate et se contracte. « Dans les révolutions, le temps se contracte, et après il se met a de dilater et je pense qu’il n’y a que les artistes pour dire ces choses-là. En Tunisie, on est en train de vivre l’épreuve du temps qui est très éprouvante, il ne faut pas qu’on se dispute, qu’on ait une guerre civile, qu’on se tue, mais il faut qu’on attrape les corrompus, les voleurs, etc. La question du temps est une question très politique. Le temps permet de voir l’importance des évènements dans une société ».

Cinéma : Oser des traitements différents, distribuer autrement, organiser des festivals nomades, etc.

Pour le cinéma, l’historienne cite un certain nombre de films réalisés après 2011 et considère qu’il y a des changements dans les formes et dans les thèmes. « Il y a, dit-elle, quelque chose dans les formes et dans les thèmes qui est très nouveau. Après 2011, il y a des cinéastes qui ont fait le pas. Faire le pas, c’est ça une révolution. Aller dans une manifestation, occuper quelque chose, faire une étude, c’est avoir de l’audace, oser des traitements dans le montage, et ça on le voit dans le cinéma tunisien…. On a plus de films, plus de spectateurs, plus de gens et puis on a plus de plateformes, mettez-vous à la place de l’historien de 2500 quand il va parler de cela, c’est à ça que j’essaye de vous sensibiliser, aux traits de la société tunisienne, à partir desquels on peut développer une observation des changements qui arrivent dans la société. Et par quelles portes on peut y entrer ; et comment on peut les interpréter pour essayer de comprendre comment cette société a changé qualitativement ».

Sur le plan économique, la conférencière rappelle que « Le cinéma est un système économique, mais après 2011 il y a eu autre chose, un autre type d’exploitation dans la manière de programmer partout, de projeter, de faire des festivals nomades, dans les houmas. Il y a eu Hakka distribution. Evidemment, il a eu a fallu 60 ans de cinéphilie pour que des gens viennent après inventer une sorte de diffusion qui va dans les quartiers, alors que le parc de cinéma est quasiment nul… Il y a eu des gens qui ont innové, qui ont outrepassé cette difficulté, qui inventent autre chose, ça aussi c’est la révolution. C’est ce que j’appelle une cinéphilie active, de partage, de diffusion, ce n’est plus un producteur qui vient pour gagner de l’argent uniquement, c’est autre chose qui se passe. Si vous regardez l’histoire de la distribution en Tunisie, en bien, ça c’est un nouveau concept comme disent les publicitaires. La multiplication des supports de diffusion, mais c’est ça aussi la société, il faut qu’on regarde la société tunisienne comme une société de multiples compétences, de multiples possibilités, de multiples gens qui captent un peu tout ça et qui le mettent en action pour une raison ou une autre ».

Dessin satirique, spectacles et performances, expositions, littérature, grafitti

A côté du cinéma, l’historienne s’est appuyée sur d’autres formes d’expression artistique qui permettent une autre lecture de l’histoire. Parmi ces expressions, le dessin satirique qui, comme on était un pays de censure, était très timide, alors que maintenant il devient franchement politique. Kmar Ben Dana attire l’attention que « là aussi, c’est un changement. Des gens naissent dans une société dans laquelle le dessin satirique est politique. Le gosse qui est né en 2010, personne ne peut lui enlever ça de la tête. Il est né là-dedans ».

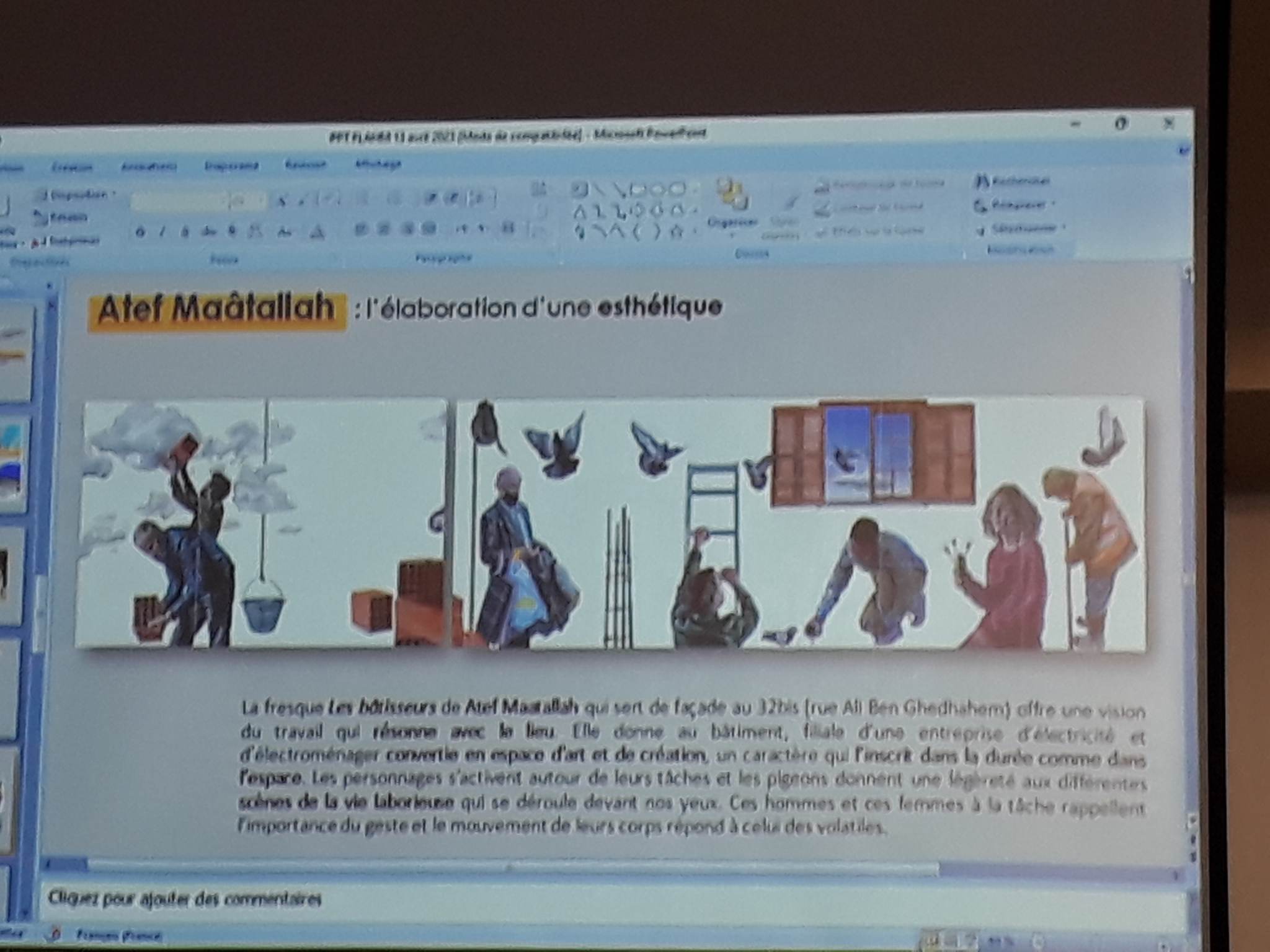

Un autre exemple est donné par la conférencière, celui de l’artiste Atef Maatallah qui travaille sur l’esthétique de la crise politique. « Je crois que Maatallah est quelqu’un qui arrive à engranger ses soucis éthiques et esthétiques. Il faut aller visiter le fronton de la galerie « 32, bis » dans lequel il parle des inégalités sociales et de tous les travailleurs invisibles de la société. Très belle œuvre, tous ces travailleurs invisibles pendant le Covid, il les a mis en fronton d’un centre d’art. Et c’est un hommage aux travailleurs manuels et au travail invisible et invisibilisé. Il y a aussi ce dessin du même artiste sur la statue de Bourguiba, C’est une sorte de subversion de l’image, c’est d’une dérision et d’une beauté. Bourguiba est un grand personnage mais faut savoir s’en moquer aussi. Il faut savoir se moquer des grands personnages. Une société doit pouvoir le faire, ils sont dans la postérité mais avec un côté critique. Atef Maatallah l’a fait ».

Pour la littérature aussi, il y a des écrivains qui ont de nouveaux modes d’expression, de nouveaux genres, un nouveau lexique, etc. » estime-t-elle.

Il y avait dans les propos de l’historienne Kmar Ben Dana durant cette conférence, un appel sous-jacent et puissant pour réhabiliter l’université, la recherche, la critique, la production artistique même si cela n’a pas été dit d’une façon explicite. Ses mots, ses attitudes, ses positions, ses remarques confirment tous le désir d’un élan vers un renouveau social dans lequel le savoir dispose d’une une place centrale et cruciale.

Chiraz Ben M’rad

Photos : Meriem Rezeg